Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) esta palabra se deriva del mozár: trapic, y este del latín: trapétus: molino de aceite:

Por lo que su definición es: Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, como la aceituna o la caña de azúcar.

Modelo de trapiche. S/F: Museo Nacional del Arte (MUNAL).

El trapiche, también llamado zangarro o trachipillo, fue introducido por los conquistadores españoles desde el siglo XVI en la Nueva España y era hecho de madera, de manera artesanal.

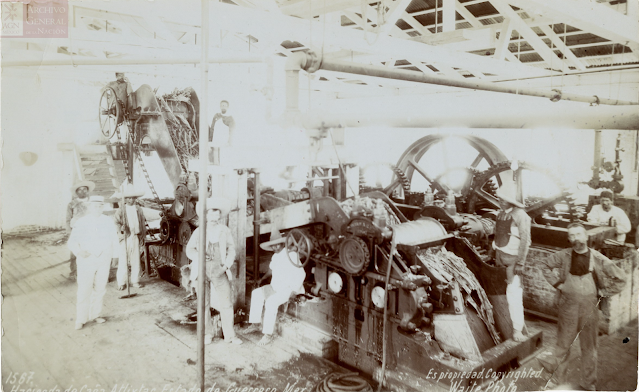

Cuando la producción de caña era en mayores proporciones se procesaba en lo que se denomina ingenio. De este tuvimos como referente el de la Hacienda de Atlixtac, cercana a Cocula, Guerrero; que fue el más importante de esta entidad hasta hace unas décadas.

Hacienda de caña de Atlixtac. Charles Burlingame Waite. 1905.

Fondo: Instrucción Pública y Bellas Artes. Caja 34. AGN.

La caña de azúcar, traída por los españoles, fue el tercer cultivo en importancia en la Nueva España, después del maíz y el trigo, pero el primero con fines agroindustriales.

En los cañaverales, los trapiches se utilizaban para producir: melaza, panela (panocha), piloncillo y azúcar.

Licencia a Don Rafael Juan de Acatempan, Teloloapan, para que funde un trapiche de palo y moler caña dulce. Hacer panocha y vender de acuerdo a las reales ordenanzas.

Fondo: Indios. Exp. 306. Vol. 25. Foja 226. 1678. AGN.

Fondo: Indios. Exp. 306. Vol. 25. Foja 226. 1678. AGN.

También el aguardiente o chinguirito con sus restricciones para venta y consumo.

Decomiso de aguardiente en Texcoco. Real Aduana de México.

Exp. 17. Foja 250. 1809. AGN.

Exp. 17. Foja 250. 1809. AGN.

La región Cuernavaca-Cuautla fue la de mayor producción azucarera en el país.

Plano creado por Juan del Campo Velarde para certificar las medidas de tierras pertenecientes a Don Pedro de Segura.

Entre Jantetelco, Chalcatzingo y Jonacatepec; Morelos. 1737.

Fondo: Mapas, planos e ilustraciones. Ramo: Tierras. Vol. 1982. Exp. 1. Foja 2. AGN.

Nota: Las letras sobrepuestas son de mi autoría para entender mejor el plano.

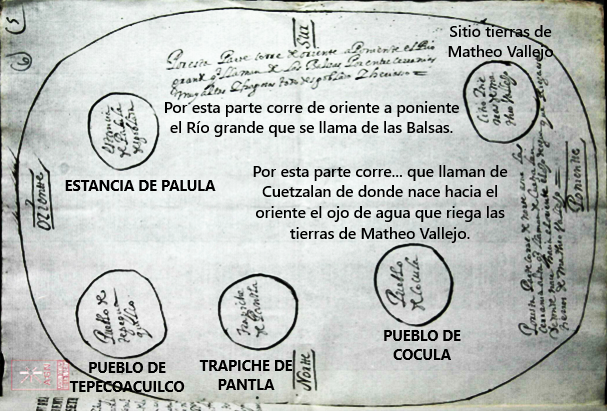

Para poder sembrar caña y hacer un trapiche era necesario contar con abundancia de agua y la autorización virreinal. Por lo que se solicitaba al virrey la licencia por escrito y en la petición se anexaba un mapa o croquis para su mejor ubicación. El siguiente dibujo lo demuestra, cercano a Cocula, de la jurisdicción de Iguala.

Licencia que pide Matheo Vallejo al virrey para hacer un trapiche de azúcar y panela.

Indiferente virreinal. Exp. 044. Caja 5007. 1679. Archivo General de la Nación (AGN).

Nota: Las letras sobrepuestas son de mi autoría.

Francisco Becerra, vecino de San Juan Ahuacatlán, Chilapa, solicita licencia para establecer un trapiche o zangarro de beneficio de caña.

Fondo: Industria y Comercio. Exp. 2. Vol. 4. Foja 26. 1735. AGN.

Fondo: Industria y Comercio. Exp. 2. Vol. 4. Foja 26. 1735. AGN.

Revisados los trámites se otorgaba la licencia para sembrar caña y fundar los trapiches de acuerdo a la norma vigente.

Licencia para naturales de San Juan Evangelista, jurisdicción de Taxco, para sembrar caña y fundar dos zangarros.

Fondo: Indios. Exp. 237. Vol. 32. Foja 208. 1694. AGN.

Un aspecto a destacar era que con base a la experiencia acumulada del trabajo constante por parte de los trapicheros, algunos creaban nuevos modelos de molinos para mejorar la producción, tal como el siguiente dibujo lo señala:

El encargado de Rentas Reales, José Mariano Rivera, certificó la máquina de moler caña inventada por el Teniente Coronel, Pablo Pinnaga. Ésta resultó menos compleja que las antes vistas. Acayahualco, Tepecoacuilco, Guerrero.

Fondo: Mapas, planos e ilustraciones. Ramo: Tierras. Vol. 1421. Exp. 5. Foja 1. AGN.

Para la supervisión y control de estas agroindustrias se nombraba a un Juez Veedor de los ingenios y trapiches.

Instrucción para el uso de oficio de Juez Veedor de los ingenios y trapiches del Marquesado de Cuernavaca.

Fondo: General de parte. Exp. 595. Foja 221 v. 1603. AGN.

Hoy todavía existen algunos trapiches en el país. Uno de los últimos establecidos en Iguala estaba ubicado a la salida de la carretera Iguala-Cd. Altamirano, entre el periférico sur y la Loma de Coyotes.

Interesante. En Veracruz a los conos dulces les llamamos Panela o Piloncillo de forma indistinta. Como siempre, muy grata lectura y un indicio para investigación genealógica con los nombres que aporta.

ResponderBorrarBuenas tardes Memo interesante dato de la naciente industria azucarera en nuestro país, gracias por compartir.

ResponderBorrarMuy buena tu investigacion histórica, saludos.

ResponderBorrar